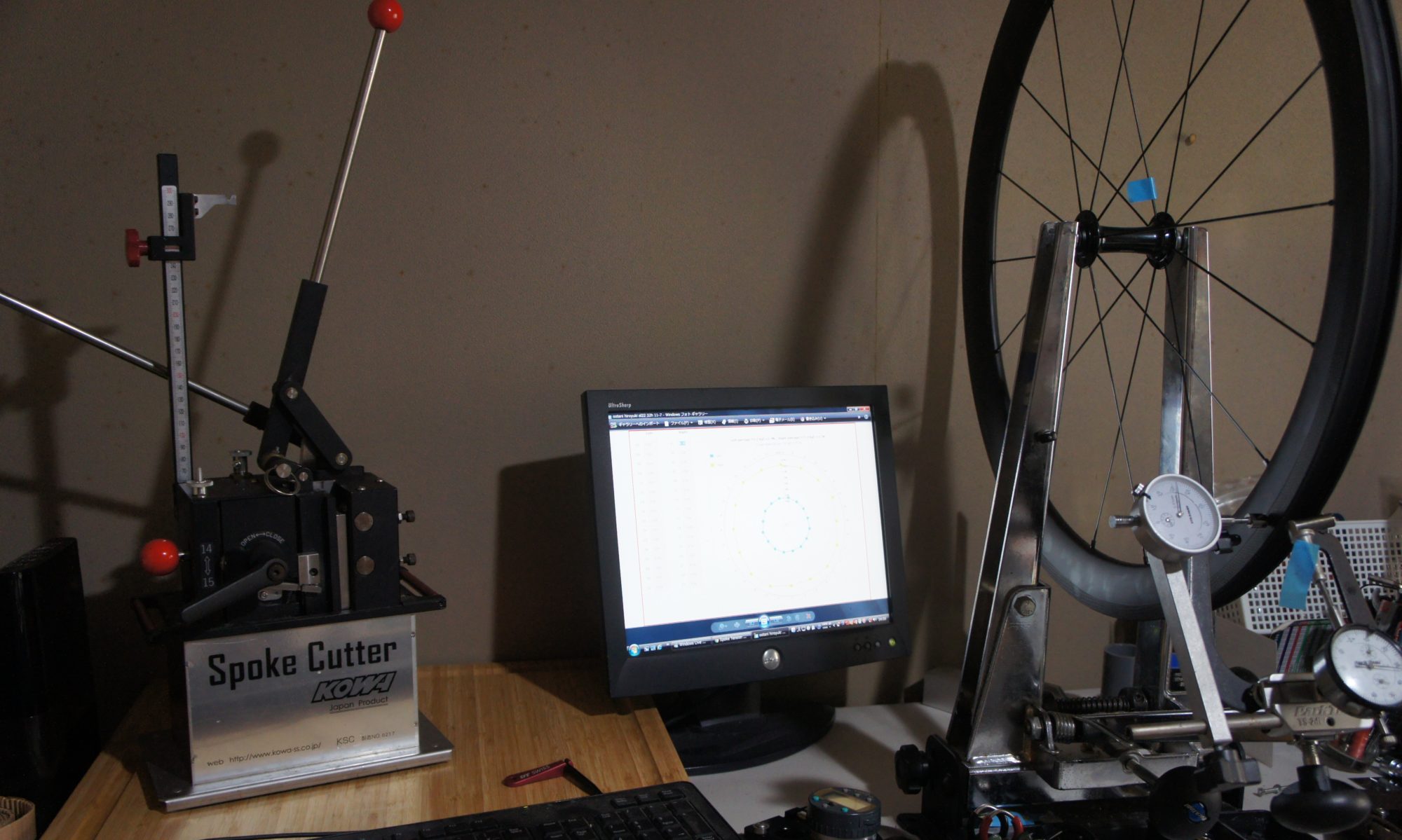

後輪スポークのドライブ側1本が折れたということでご連絡いただきました。届きましたホイールはすぐにお直ししましたところハブにゴリ感があったので点検しました。

ハブの手入れは、メンテナンス作業の基本として、先ずはきれいにすることから始まります。

非ドライブ側ベアリング 反対側より叩いて取り出します

非ドライブ側ベアリング 反対側より叩いて取り出します

たたき出した軸棒 ベアリングと一緒に外しました

たたき出した軸棒 ベアリングと一緒に外しました

軸棒を直接叩くのではなくDTの道具で軸棒を保護しています

軸棒を直接叩くのではなくDTの道具で軸棒を保護しています

ハブフリーを引き抜いてラチェット部分の清掃後、ハブ軸を叩いて非ドライブ側のベアリングを取り出します。たたくときには直接ハブ軸を叩くことは軸棒を傷めますので注意が必要です。

ハブはアルミで作られていますのでヒートガンで温めるとわずかに膨張します。こうするとベアリングを叩いて取り出したり、圧入したりするときには楽にできるようです。おまじないのように何でも温めています。

スライドハンマーでカツン、カツンと引っ張ればOKです

スライドハンマーでカツン、カツンと引っ張ればOKです

ハブシェルには6902ベアリングが使われています。ラチェットラチェット側のベアリングはスライドハンマーで取り出しています。軸棒をひっくり返してベアリングに通し、軸棒の後ろからベアリングを叩くという方法もありますがスライドハンマーなら一発で取り出すことが出来ます。

ハブメンテナンスにDTの道具は使いやすい よくできています

ハブメンテナンスにDTの道具は使いやすい よくできています

ベアリングの圧入にはDTの道具を使っています。たたいてベアリングを入れていくのですがセンターを出すことが一番難しいところです。DTのハブツールはよくできていて今回のハブはDTハブではありませんがうまく使えます。

ネジを使って圧入していくのに便利です

ネジを使って圧入していくのに便利です

叩くことで圧入、取り出しには安価な道具です

叩くことで圧入、取り出しには安価な道具です

写真のようにねじ棒を使ってゆっくり両サイドより圧入していく方法もありますが、たたいて圧入しています。これは慣れだと思っています。軸棒のセンター出しが難しいのですが失敗したらやり直したらいいだけです。必要なのは少しの勇気です。

フリー側には15267ベアリングが2個使われているので先ずはラチェット側のベアリングをスライドハンマーで取り出しています。

15672ベアリングが使われています フリー内部にスナップリングが見えます

15672ベアリングが使われています フリー内部にスナップリングが見えます

プライヤーで取り外したスナップリング 専用の道具が必要です

プライヤーで取り外したスナップリング 専用の道具が必要です

ベアリングをプレス機械で圧入、取り出しを行います

ベアリングをプレス機械で圧入、取り出しを行います

奥にあるベアリングを取り出すのはプレスの道具を使っています。一つ目のベアリングは前からベアリングを押し出します。奥の内部にはスナップリングがあります。プライヤーでこのスナップリングを取り出すのも難関の一つです。リングの取り出しが終わればプレス機械で奥にあるベアリングを押しだして2個のベアリングは取り出し完了です。

圧入にはこの逆を行います。

ここまでの作業は文字で書けばこんな作業だとわかるのですが、圧入には軸棒の心出しが難しい作業です。ベアリングの取り出しは叩いて取り出す作業ですので少し雑でも作業は進みます。

しかし圧入には心出しが必要ですので慎重な作業が必要です。これがベアリング扱いを難しくしています。プレス道具はあまり使わない道具の筆頭ですが、使うときはとても楽で正確にベアリングを圧入できます。楽にかつ正確に行うために便利な道具をいつも探しています。

ハブのメンテナンスは面倒ですが作業が終わると達成感はとても大きいです。コスパを考えますとベアリングは安価に入手できますので作業は自分でやるのが一番です。しかし今流行りのタイパを考えますと上手な人に任すのが良いかと思います。特殊な道具を揃えることも要りません、このほうがお安いかもしれません。