ポンプは初めトピークのポンプを使っていましたが10年ほど前からゼファールを使っています。このポンプを買ったときにポンプヘッドも取り替えました。

ヒラメポンプヘッドです。5000円前後で販売されています。ポンプ一台買える値段ですが価値ある逸品です。

空気を入れるときにフレンチバルブ部分に簡単に装着でき外す時も楽に外せます。そんなに色々試すわけにもいかない道具ですので大丈夫かな?と思ってしまいますがこれは素晴らしいです。使ったらわかります。

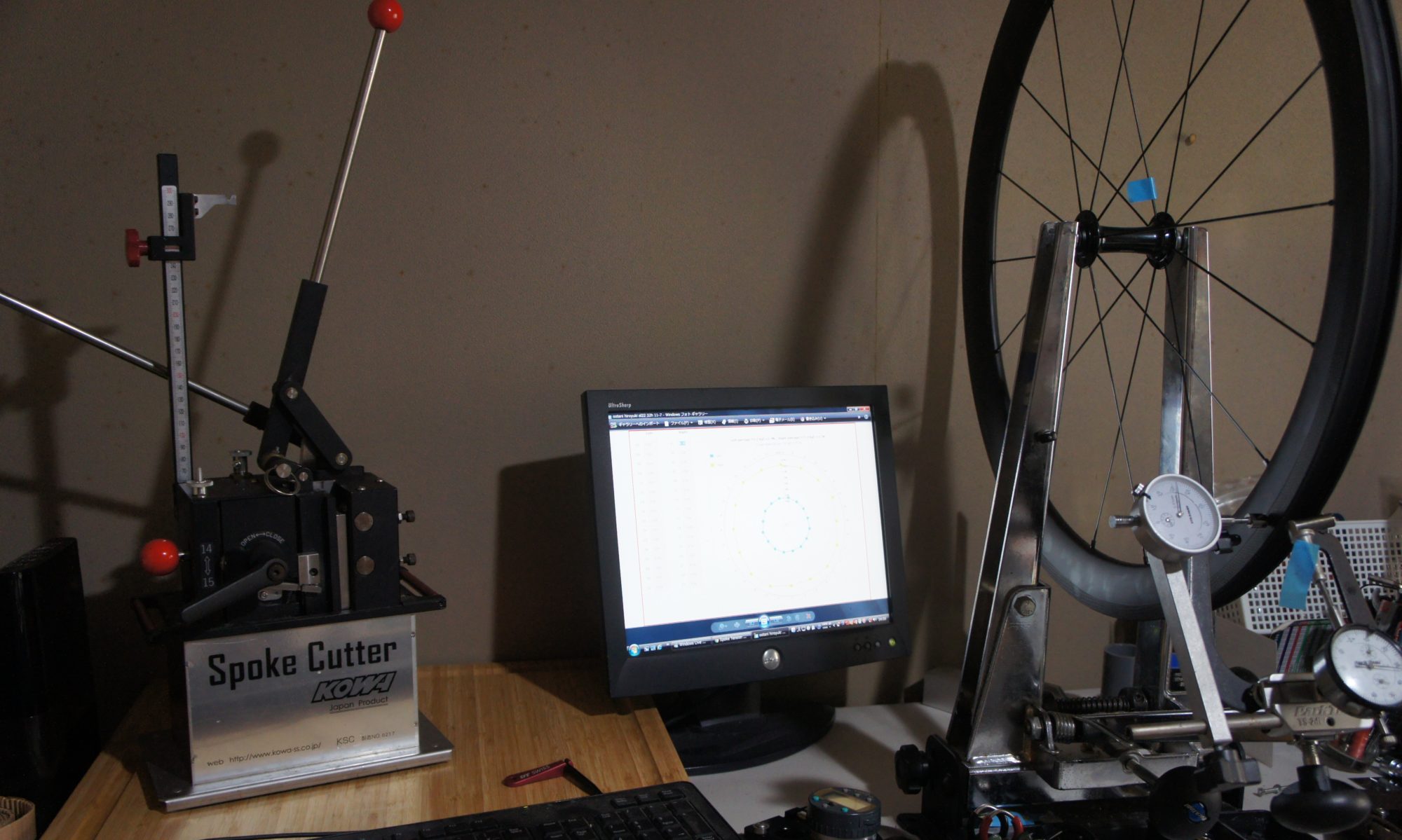

ホイール作りの情報&Tips

ポンプは初めトピークのポンプを使っていましたが10年ほど前からゼファールを使っています。このポンプを買ったときにポンプヘッドも取り替えました。

ヒラメポンプヘッドです。5000円前後で販売されています。ポンプ一台買える値段ですが価値ある逸品です。

空気を入れるときにフレンチバルブ部分に簡単に装着でき外す時も楽に外せます。そんなに色々試すわけにもいかない道具ですので大丈夫かな?と思ってしまいますがこれは素晴らしいです。使ったらわかります。

ツールドフランスを見ていてアルプスの山頂から降りていくときに選手に新聞紙を渡すシーンを見たことがありますか?

これは激坂を下るときに受ける風から体温降下を守るためです。シャツの間に新聞紙を入れることで寒さを防ぐことができます。

昔からアウトドアでの防災テクニックに新聞紙を一枚シャツの間に入れ体温が下がるのを守る方法がありますが、まさにツールでもこの新聞紙で体を守る方法がとられています。

たかが新聞紙ですが侮れません。非常に暖かいです。私は冬になると新聞紙を一枚ジャージーの間に入れて出ます。ウィンドブレーカーは持っていません。これで十分暖かく走れることができます。お勧めします。

後輪ホイールの作成手順を簡単に説明したいと思います。

ホイールを作る人ならすぐわかる話です。

スポークを通し終わってテンションをかけて振れ取を始めるところからの話です。

左右のスポークはユルユルの状態から軽く緩みを取った状態まで均等にニップルを回します。

左右ともにとても緩い状態です。この時までは縦ブレのみを注意しています。横ブレは気にしません。

基本は右ドライブサイドのみスポークのテンションを上げていきます。

各スポーク少しずつ均等にテンション上げていきます。一周均等にテンション上げます。また一周均等に上げていきます。少しずつ何周にもわたってテンションを上げていきます。この時に左側には手を付けません。右のみ上げていきます。縦振れだけを取りながらテンションを上げていきます。

ここでスポークのテンションを測ります。均一になるようにテンションを調整していきます。だいたい100kgfで均等になるように調整します。

右は均等になり縦ブレも取れたところで左側にかかります。

左のユルユルのスポークをゆっくりテンション上げていきます。この場合も少しずつ一周、また一周とテンションを上げていきますとリムは左に寄っていきます。左の方にリムが寄っていきセンターに近づいていきます。

すでに縦ブレは大まか取れていますので左テンションをあげてリムを左に寄せてセンターを出していきます。

左にリムを寄せていきますと当然のことですが右スポークのテンションは上がっていきます。120kgf前後に上がります。

右から左です。

右を先に調整して次に左を調整するのです。

右のテンションはほぼ均一にテンションを取れていますのでリムを左に寄せて振れ取をするのですが振れが取れた時にテンションを確認しますと左テンションはバラバラです。

スポークテンションが均一でなくても振れは取れるのです。このことは前に説明していますがスポークテンションを完全に均一には出来ませんが振れを最小にスポークテンションは最大に均一化を図る。これがポイントです。

テンションの高いスポークの隣は緩くなっています。高い緩いが隣り合わせになっているのでこれを均等になるように調整していきます。これには慣れが必要です。左を調整しなおして左右のスポークテンションを均一化し振れを取りなおします。

次にストレスリリーブです。スポークを握ってなじみだしを行います。これも前に説明しています。

ストレスリリーブを行いますとまた振れが出ています。少しずつ訂正していきます。テンションをあげ振れを取り直し、センターを出します。

簡単に説明しますと以上の事を行うのです。

そうです。後輪ホイールは右から左です。

ホイール作る人は、ははーん、そうするのかと納得いただけると思います。

いろんな人がブログで書いていますが、世界中の人が参加している有名フォーラムで確認したのがこの方法です。

スピードが違います。あっという間に出来上がります。微調整は必要ですが、振れは最小スポークテンションは最大限均一に守り精度をあげテンション偏差を5%以内に抑えれば言うことありません。高級完組でもこの数値まで精度を上げているホイールはとても少ないです。

いつも走っています淀川木津河川敷のサイクリングコースです。木津からの帰りですが八幡の大橋より大阪へ帰る時です。後ろから速い人が抜いていきます。

後を追いかけて声を掛けました。後につかせてね。こちらはおっちゃんですので大概は嫌と言われたことはありません。

時速36~38kmで走っています。後ろにつくと約80%の力で走れます。50cmくらいの距離を保って後ろについて関西医大のところまで走りました。ハスったら大けがしますので注意が必要ですがなんとかついていきました。

ありがとうのお礼をいって、いっしょにゆっくり走りながら使っているホイールの事を伺うことができました。

シマノRS21でした。走っていてどうですかと尋ねますとよく回るのですが頻繁にメンテナンスが必要ですとの事でした。

16/20hのホイールですので振れが出やすいのかもしれません。RS21はプレミアム価格になるくらい人気のホイールでしたがディスコンになりました。残念です。

オールインワンというか上から下までつながっているTTバイク用のスーツを着ておられました。とても体が楽との事。難点は携帯を入れるポケットがないことでした。1万2000円と結構安い。これはいいなと思いましたが着るのはちょっと恥ずかしいです。

もうひとつ教えてもらった情報で、今まで105のクランクでしたがアルテグラに替えて剛性が高いのか踏み込んだ時の反応がいいとの事でした。私には同じように思うのですが早い人パワーのある人は違いが分かるのでしょう。

こういった生の情報は参考になります。

注目している後輪ハブを調べています。

左テンションがどのくらいになるかを計算してソートしてみました。

| 品名 | フランジ左/右 | 左センター右 | テンション左 | 右 | 価格$ | 重量g |

| fh6700 | 44/45 | 38.4/20.8 | 55 | :100 | 55 | 350 |

| Tune MAG150 | 23.4/55.5 | 34.6/17 | 53 | :100 | 534 | 164 |

| whightIndustryT11 | 40.55/55 | 35/18 | 52 | :100 | 323 | 252 |

| indutry nine | 49.5/58.4 | 34.6/17.5 | 51 | :100 | 370 | 235 |

| FH9000 | 44/45 | 38.2/18.7 | 49 | :100 | 286 | 250 |

| Tune MAG170 | 40.9/55.5 | 35.5/17 | 49 | :100 | 253 | 178 |

| FH-RS400 | 44/45 | 38.2/18.7 | 49 | :100 | 32 | 360 |

| Chrisking R45 | 51/51 | 36.2/17.1 | 48 | :100 | 437 | 226 |

| Novatec F482sb | 41/49 | 38/17.5 | 47 | :100 | 100 | 255 |

| Bitex RAR12 | 38.5/50.6 | 37.7/16.1 | 43 | :100 | 100 | 210 |

シマノFH6700は10速なのですが左テンション一番高く価格もリーズナブルです。重量は重いのですがホイールの中心部の重さなので回転には影響ありません。8/9/10速と限定されますが良いホイールができます。ディスコンですので残念です。

TUNE MAG150は左テンションが高くて最高ですが価格も高くちょっと手が出ません。

ホワイトインダストリーT11はいいなと思います。ちょっと張り込んでカーボンホイールを作るときは2:1組などしなくても左テンションを上げることができるので左右2クロスで安定感あるホイールができると思います。

シマノFH9000は耐久性が高い良いハブです。シマノでは最軽量です。以前ならこれを選んでいたのですがティアグラグレードの9倍の価格です。左テンションもティアグラと同じなので今はもうティアグラでいいかなという感じです。安い出物があればこれにします。

クリスキングはネームバリューがあります。ハブはクリスキングですと胸を張れますが左テンションに関してはそんなに高くありません。

ノバテックF482SB-11は価格も安く安定しています。耐久性を問題視する人がいますが私はOKです。よく使います。

バイテックスは左テンションが一番低いのですがオフセットリムを使うことで対応しています。価格もリーズナブルでよく使います。

以上よく使うハブ、使ってみたいハブを調べました。ハブシェルの堅牢度、使用ベアリングなどもっと考えなければならないことがあるので単純に判断できるものではないとは思いますが、左テンションがどうなるかを計算して私なりの評価です。

リムをオイルで汚さない組み方です。

スポークにはスポークプレップを使う人もありますが、この頃は私はリンシードオイルをほんの少しネジ部分にオイルを注しています。スポークを数本にぎってオイルにネジ部分を浸して余分なオイルをウエスにちょんちょんと叩くように余分なオイルを取ってハブに通しています。ニップルをインサーターで取り付けるのですがこの時のリムは前処理をしておきます。

このリムの前処理ですがリムの穴より綿棒にグリスを少量付けてリムの内側からニップルが当たる部分にグリスを塗っておきます。こうするとニップルが回転しやすくなり締めこむ際に滑らかに回ります。

わずかなひと手間ですが後からオイルを注すよりきれいに仕上げることができます。

簡単なことですがこの前処理をするのとしないのとは大きな差があります。きれいに仕上がりますしニップルを無理なく回せます。お勧めの方法です。

H+SONのリムを使ってホイール組んでいます。

リムはSL42を使ってフロント24リア28で組む予定です。

SL42は名の通りリムハイトが42mmありますのでカーボンホイールのように見えます。ハブはBITEXのハブを使い軽量化のためサピムのCX-RAYを使いました。

前輪は2クロス、後輪は左3クロス右2クロスです。

この後輪の組み方はヨンロクとか呼ばれていますがどうもこの呼び方は私には馴染めません。まあどうでもよいことですが。

後輪を左右2クロスで組むとスポークテンション比率が左43:右100になります。ほんのわずかですが3/2クロスで組むと45:100に左が上がりますのでこの組み方を選びました。右テンションを120kgfにして組み上げると左は理論的には54kgfです。50以上になりますのでもう少し欲しいところですがスポークの緩みから生じる振れは出にくい数値です。わずかですが上がらないよりましです。

いろいろブログでヨンロク組といって作られています。驚くほどテンションが変わると思ってしまいますがやらんよりましというぐらいです。しかしながら今回は採用しています。

このヨンロクよりオフセットリムの方がテンション比率を劇的に改善されます。ただ残念なのはSL42にはオフセットリムがないのでスポークの数を増やして剛性を高めています。このため28にしています。

スポークの剛性はスポーク断面積に比例します。スポーク本数をかけた断面面積に比例します。スポークを太くし、本数を増やせば剛性は高くなります。

さてSL42はとてもカッコウよいホイールに仕上がります。カッコウいいだけではありません。空力もよく掛かりのよいホイールです。重量は重いのでヒルクライムには向きませんがこれで練習してみるのもいいかもしれません。

ホイールのバランス調整は以前からいろんなブログで紹介されています。

私もホイールのバランスを調整していますが私にとってはおまじないだけかもしれませんがこんな方法でやっています。

時速35km以上の実力の人には効果が大いに体感できるのかもしれません。

振れ取台にホイールをのせてゆっくり回転させます。写真のホイールはアルミリムのホイールでリムジョイントはスリーブジョイントです。ジョイント部分の重さがホイールの回転バランスを狂わせます。この部分が重いので回転が止まるとジョイント部分が下になって止まります。

一円玉を用意します。1円玉は1gですのでジョイント部分の正反対側にバランスが取れるように一円玉を貼っていきます。今回のホイールでは7枚貼りました。つまり7gです。

ここでゴルフクラブに貼るバランス調整用の鉛板を7g分切り貼り付けます。鉛は1枚300円くらいでした。

手軽にバランス調整ができます。お試しください。

チューブレスタイヤの取り扱いについてバルブコアを外すのは簡単ですと書きましたが初めての方には何のことかわからないかもしれませんので補足致します。

私の場合はチューブレスレディーのリムですのでリムテープを巻きます。マウンテンバイクのホイールでは1回巻き、ロードでは2回巻きをいろんなメーカーでは勧めていますので私も2回巻いています。

バルブを通す時にテープに穴をあけるのですが千枚通しなどで突き刺せばよろしいです。

バルブコアは簡単に外せます。写真のコア外しを使うのですがプライヤーなどを使ってもOKです。バルブの栓のところを回せば楽に取り出せます。

よくネットなどの説明で石鹸水をつかうと書いているのですが別に使わなくても空気はうまく入ります。どうしてもうまくいかない場合は石鹸水を使うのもひとつの解決方法と思いますが通常はいらないと思います。

ポンプは大量に空気を出すことができるタンク付きのポンプが便利ですが別にこれでなくても普通のポンプでちょっと勢いよく空気を入れるようにすればうまく膨らんできます。

これからバルブのコアを外してシーラントを30ccくらい入れるのですが百均の化粧品用の注射器が便利です。小分けして入れていきます。少量ずつ入れていきますのでかえってシーラントが漏れてべとべとにならずに入れることができます。たとえ漏れても少量です。ゆっくりやればいいことです。

適量のシーラントが入ればバルブコアを締めて空気を入れます。少量の空気を入れて今度はシーラントがタイヤ全体に万遍なくいきわたるようにホイールを軽く回します。

タイヤ推奨の空気圧に空気を入れて終わりです。空気は漏れません。安心してください。今までのタイヤとまた違った乗り味です。これからはTLもいいかなと思われるでしょう。

紹介しましたやり方のポイントは百均の注射器です。昔チューブラーで高いヴェロフレックスをインストールしたときにシーラントを入れてみようと考え色々やってみましたがうまくいかず困りました。注射器で入れたら簡単なのにと思っていましたが当時は手軽に注射器なんか手に入らなくて結局諦めました。以来チューブラータイヤにシーラントを入れることはやっていませんがまたやってみようかなと思っています。

5年ほど前にチューブレスホイールを持っていてチューブレスに挑戦しようと思ったのですが何となく信用できなくて止めていました。主にメインはチューブラータイヤを使っています。しかしいろんな情報を調べるとチューブレスの進化は本物です。

せっかくチューブレスレディーのリムで組んだホイールですのでチューブレスで乗らないのではもったいないです。

こんな方法でやってみました。とても簡単です。食わず嫌いでした。

チューブレスのホイールです。今頃なに言ってるのと言われそうですが意外とチューブレスで乗っている人少ないと思います。海外のブログを読んでいますとこれからはTLかなとも思います。チューブラー派の私もちょっと考えが変わりました。